昭和基地から「南極授業」/山本那由教諭

母校の山本那由教諭(理科)が第66次南極地域観測隊の夏隊同行者(教育関係者)の1人に決まったことは既報の通り。昨年12月にはオーストラリアのフリマントルから海上自衛隊の砕氷船「しらせ」に乗り込み、12月28日に無事、昭和基地に到着。そして1月24日はいよいよ衛星回線で母校と昭和基地内のスタジオ、そして「しらせ」をつないでの「南極授業」が行われた。生徒たちは体育館に、同窓生たちは視聴覚室に集まって聴講。「ひさしぶりの授業なのでテンション上がってます!」という山本先生は終始明るく、元気いっぱいで授業を進めた。わかりやすく工夫された内容で、同窓生たちも大いに楽しんだ。

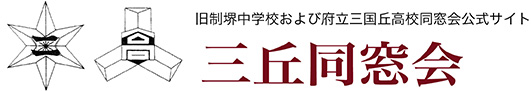

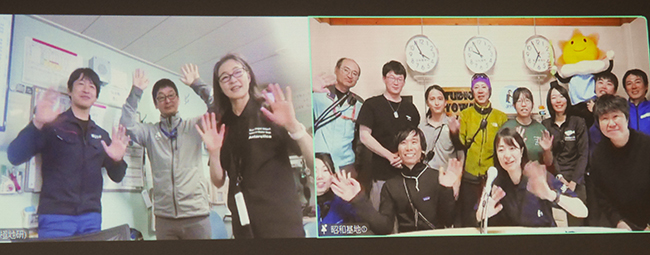

プロジェクタ画面から(以下同)

隊員たちから生徒たちにメッセージ

昭和基地にはさまざまな観測・研究に従事する隊員たちがいる。山本先生は、時には実際に作業に参加しながら隊員たちの活動を取材、各分野の研究の魅力を伝えるとともに、隊員から生徒たちへのメッセージを紹介していった。

最初に登場したのは海洋観測を10年にわたって続けている真壁竜介さん。

海では生物の死骸やフンに含まれる炭素は海底に沈んで固定され、大気中のCO2の量を抑えている。「生物ポンプ」とよばれる働きだが、近年、海中の大きな動物プランクトンが減り、小さいプランクトンの割合が増えて、生物ポンプの効率が悪くなっているそうだ。その仕組みや、小さいプランクトンが増えてきた理由を探っている。

海洋観測の魅力は?と聞かれた真壁さんがフリップに示した答は「仲間と共に」。

「この研究は海洋物理学、海洋化学、海洋生物、といった研究者はもちろん、技術者その他いろんな人と協力しながら進めていかないといけない。そうでないと大きな研究ができない。私自身寂しがり屋なので、こういうのは性に合っている。また、自分自身の興味でなく、みんなと、誰かのためにがんばるというモチベーションが加わるとすごくがんばれる、ということを最近実感しています。チームプレーが好きな人には合うと思うので、そういう人はぜひ進学の際の選択肢に加えてほしい」と、「しらせ」から語った。

自分は寂しがり屋という真壁さん

同じく「しらせ」から、隊長の原田尚美さんは「人との出会いを大切に」と書いたフリップを持って登場。原田さんは教育実習に来た先生を通して、大学で地球科学という分野の勉強ができるということを知って興味を持ち、この道に進んだ。人との出会い、きっかけを大事にしてほしいとのメッセージが送られた。

南極研究の魅力を伝える

日本の上にはできないが南極の上にはできるオゾンホール。気象観測では気象庁から参加している臼田拓人さんが、オゾンゾンデをつけた気球を飛ばして行うオゾンホールの観測について解説。今後の観測の意気込みは?と聞かれた答はあくまでも「正確な観測データを取得し続ける」。

気象庁のマスコットキャラクター「はれるん」と共に登場した臼田さんと山本先生

山本先生はアデリーペンギンのルッカリー(営巣地)にも赴き、ペンギンチームを2泊3日で密着取材した。隊員たちはなんと、1カ月間お風呂にも入れずがんばっているという。

ペンギンの海中での行動にはまだわかっていないことが多く、観測のため、バイオロギングの装置が背中につけられている。ペンギンの観測を通して南極の海、ひいては地球規模の環境の変化を観測することになる。それがペンギン研究の魅力だそうだ。「ひなの体重測定のお手伝いという貴重な体験もしました」と山本先生。

最後は「お魚チーム」の浅井咲樹さん。魚のお腹に超音波発信機を入れておき、受信機を海中に沈めて魚から送られる信号をもとにデータを分析。魚の縄張りや種間競争を研究している。越冬しての観測も予定しており、−20℃にもなるという寒さとの戦いになりそうだ。

南極には透明の血液を持つコオリウオ、水温−1℃の海域に生息する魚(体液に不凍タンパク質を持っているから凍らない)などがいるそうで、まさに興味津々の世界。浅井さんからのメッセージは「新発見だらけの魚の世界 “現在”を理解し、“変化”に備える」。

この後、体育館の生徒たちからの質問コーナーもあり、あっというまの1時間だった。

最後は南極のみなさんが手を振ってあいさつ(写真下)。厳しい環境での観測・研究には苦労も多いはずだが、隊員のみなさんの和気あいあいとした楽しそうな雰囲気がとても印象的だった。そして、温かいメッセージはきっと、生徒たちの心に響いたに違いない。山本先生、隊員のみなさん、ありがとうございました!

最後に…山本先生からのメッセージは「共に世界を知ろう」でした!

(2025.1.27)